「チョコレートを日本の“文化”にしたい」明治がサロン・デュ・ショコラに懸ける思い

1995年にパリで誕生した、サロン・デュ・ショコラ。世界中から一流のショコラティエやブランドが集まる世界最大級のチョコレートの祭典で、日本では2003年に第1回が開催されました。近年はメディアで取り上げられることも増え、一部の愛好家だけが集うニッチなイベントという位置付けから一転、幅広い層が参加しています。

そんな世界中のチョコレートが集まる、本場・パリのサロン・デュ・ショコラに日本で初めて参加した大手メーカーが、(株)明治だということをご存じですか?

スーパーやコンビニで買える身近なお菓子を提供してきた明治が、なぜ他社に先駆けてパリのサロン・デュ・ショコラに出展したのでしょうか。また、どんなチョコレートを出展してきたのでしょうか。

今回は、マーケティングを担当する松岡 真季さんに話を聞き、明治とサロン・デュ・ショコラの歴史を紐解きます。

【プロフィール】

松岡 真季

2001年 株式会社 明治(当時:明治製菓株式会社)入社。チョコレート・カカオの研究・開発に携わる。2024年からは「明治ザ・チョコレート」(現:明治ザ・カカオ)のブランドマネージャーに就任。お客さまをはじめとした多くの方にカカオやチョコレートの価値や魅力を伝えられるよう、創意工夫を凝らした企画を立案・実行している。

チョコレートが「大人の嗜好品」となることを目指して

――明治は日本大手メーカーで初めてパリのサロン・デュ・ショコラに出展したという歴史がありますが、他社に先駆けて出展した経緯について教えてください。

松岡 パリのサロン・デュ・ショコラに出展したそもそものきっかけは、日本におけるチョコレートやカカオの価値を引き上げたいという思いにありました。

日本ではチョコレートは欧米と比べると圧倒的に安く売られていますが、カカオ豆は実はとても貴重なものです。また、カカオはコーヒーやワインのように産地や品質によって味わいが異なる奥深い食べ物なので、“子どもが食べる甘いお菓子”ではなく、自分の気分に合わせて選ぶ“大人の嗜好品”のような位置付けにしていきたい。そうした思いから作られたのが、2014年に発売された「明治 ザ・チョコレート」でした。

2016年にリブランディングをした際、パッケージが刷新されたことで売り上げが大きく伸びたのですが、「味の違いが分かる」「食べ比べをしてみたい」といった状態には至らず、時間が経つにつれてブームがだんだんと下火になっていきました。

――当初の目的であった日本における「大人の嗜好品」という価値観の定着はなかなか難しかったんですね。

松岡 ただ、世の中ではカカオ豆(Bean)から板チョコレートが(Bar)ができるまでの全工程を自社で製造・管理する「Bean to Bar」の潮流は続いていて、チョコレートの製造工程や味の違いにこだわる方が日本でも増えつつありました。その中で明治は、「Bean to Bar」よりもさらに進んだ「Farm to Bar」すなわち、産地との取り組みから始まり、チョコレートの香味向上のための製法・技術に至るまでを研究してきていたんです。

自分たちの技術や取り組みが確かなものだったと確信を持つとともに、「明治 ザ・チョコレート」を日本の規格でなく、世界レベルではどう評価されるのかを知りたいという思いで、パリのサロン・デュ・ショコラへの出展を決めました。

――現地の方の評価はいかがでしたか?

松岡 2015年の初出展時は明治の試食ブースに人だかりができたと聞いています。また、パリのサロン・デュ・ショコラでは、フランスのチョコレート愛好家クラブ「クラブ・デ・クロークル・ド・ショコラ(CCC)」による表彰が行われていて、「明治 ザ・チョコレート」は初出展の2015年にデザインアワードを受賞しています。パッケージデザインだけでなく、カカオ産地から商品設計、全部含めてデザインされているというアワードです。2019年には「明治 ザ・チョコレート」チームが「世界の優秀なショコラティエ100選」に選ばれるなど、高い評価を受けました。

――当初の目的であった日本における「大人の嗜好品」という価値観の定着はなかなか難しかったんですね。

松岡 チョコレートの品質はもちろん、明治の取り組み全体が評価されたと感じています。

明治が約20年続けているカカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート」もその一つです。近年のサロン・デュ・ショコラではホワイトカカオを使った商品を限定販売していますが、そのホワイトカカオの原種保全活動も、メイジ・カカオ・サポートの取り組みの一つです。

――ホワイトカカオには、一般的なカカオと比べてどのような違いがあるのでしょうか?

一般的なカカオ豆を半分にカットすると中身が紫色なのに対し、ホワイトカカオの豆の中身は白くなっています。これは苦みや渋みを感じるポリフェノールという成分がほとんど含まれていないためで、一般的なカカオよりもクリーミーな味わいが特徴の一つです。

ホワイトカカオが一般的なカカオと交配すると紫色の豆の割合が多くなってしまうため、農地の区画を分けなければいけないなど、ホワイトカカオを守るためには非常に手間暇がかかります。他社でも「ホワイトカカオ」をうたっている商品はいくつかありますが、最大の違いは「明治はホワイトカカオ専用の農園を持っている」という点です。それにより、他の品種との交配を避けることができるだけでなく、発酵条件や乾燥条件を豆の状態に合わせて調整し、ホワイトカカオの持つナッティなクリーミー感やフルーティ感を最大限引き出すことが可能になるのです。

こうした希少な品種の保全活動をはじめとしたカカオ農家への支援の取り組みも、「明治 ザ・チョコレート」チームが国際的な評価を得られた理由の一つだと考えています。

氷菓の販売から体験型ブースまで! 明治のサロン・デュ・ショコラの歴史をたどる

「明治 ザ・チョコレート」が日本のサロン・デュ・ショコラに初めて出展したのは、パリのサロン・デュ・ショコラに初出展した2年後の2017年。それ以降、現在までの8年間、毎年出展してきました。日本屈指のチョコレート愛好家たちを喜ばせ、ときに驚かせてきた製品や催しの“最先端"について振り返ります。

2018年 古代メキシコの製法にヒントを得た、芳醇な花の香りのチョコレートを販売

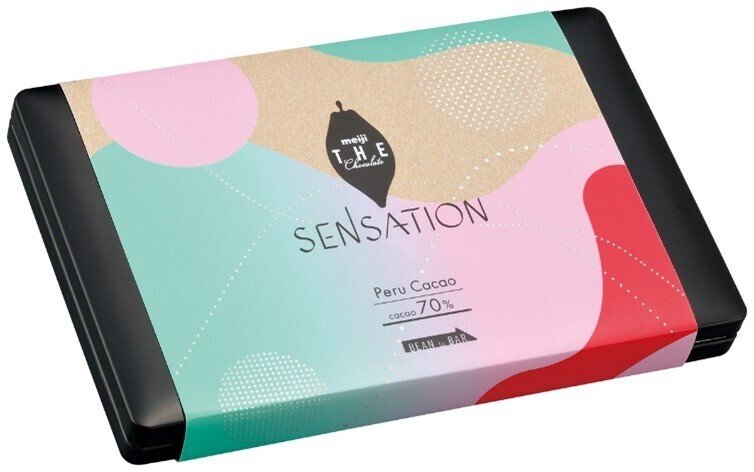

2018年は「明治 ザ・チョコレートSENSATION ペルーダーク」を販売。メタテ(石版)とマノ(石棒)という道具を使ってカカオをすり潰す、古代メキシコの製法に着想を得た“リッチアロマ製法”を採用し、ペルー産カカオマスの芳醇な花のような香りを引き立てました。

また、雑味を徹底的にそぎ落とし、カカオ本来の味・香りを最大限引き出した製菓用チョコレート「明治 ザ・カカオ プロフェッショナルズ」を使用した「明治 ザ・カカオ プロフェッショナルズ シェイブショコラ」も会場限定で販売。フローズンデザートというチョコレートの新しい楽しみ方を提案しました。

2020年 カカオ農園体験から出来たてチョコレートの試食まで

2020年のサロン・デュ・ショコラでは、カカオ農園体験ブースや出来たてチョコレートが食べられる試食ブースを設置。30kgものカカオ豆が入った麻袋を持ち上げたり、ローストしたカカオ豆を粗く砕いたカカオニブを試食したりといった“体験”を通じて、カカオやチョコレートの特性について理解を深められる仕組みを作りました。

また、希少なメキシコ産ホワイトカカオを使用した「明治 ザ・チョコレートホワイトカカオダーク」も会場限定で発売。2020年は希少なホワイトカカオをふんだんに使用したカカオ分80%で、高カカオでありながら雑味や渋みの少ないまろやかな味わいに仕上がりました。

2022年 「RED」と「WHITE」の2色で伝えるチョコレートの新たな一面

2022年はカカオ素材の新しい提案をする「REDエリア」と、カカオ産地での支援や当社が農園から管理しているメキシコ産ホワイトカカオについて紹介する「WHITEエリア」の2つに分けたブースを出展。

「REDエリア」で提供した「カカオポリフェノールソルベ」の赤色はカカオポリフェノール由来のもの。氷菓というチョコレートの楽しみ方と色彩が斬新な商品に仕上がりました。

「WHITEエリア」では、明治が世界各国のカカオ産地で実施してきた農園支援活動「メイジ・カカオ・サポート」などのサステナブルな取り組みや、そこから生まれたホワイトカカオについて紹介しました。

2020年に次いで販売した、2022年限定の「明治 ザ・チョコレートメキシコホワイトカカオ」は、教科書に見立てたパッケージが特徴。商品の詳細説明を記載したリーフレットが付いており、カカオの起源などについても知れる仕様になっていました。

2023年 チョコレートでも生チョコレートでもない新食感の「水ガナッシュ」を販売

2023年は「水とカカオの新たな可能性」をテーマに、水分量がポイントになる「水ガナッシュ」2品を販売。通常のチョコレートは水分量が3%以下、生チョコレートは10%以上ですが、水分量3~10%はカカオが持つ油分と加える水分量の乳化が難しく、商品化しにくい領域でした。

しかし、2023年に販売した水ガナッシュは、当社独自の「水練り製法」を取り入れることで乳化に成功。チョコレートでも、生チョコレートでもない、新たな食感を実現しました。

2025年は新たな技術を加えた新感覚ガナッシュが登場!

明治の最新技術を活かしたチョコレートが登場するサロン・デュ・ショコラ。2025年は、以下の3アイテムを同イベントにて発売。その後、新宿ルミネ・銀座三越にて限定販売します。

今年出展するチョコレートにはどんな特徴があるのか。採用された素材や技術、他の商品にはない魅力について、再び松岡さんにお話を伺いました。

――今年出展するチョコレートの特徴について教えていただけますか?

松岡 1点目は琥珀糖にヒントを得た「琥珀ガナッシュ」です。外側のシャリっとした食感に対し、中になめらかでやわらかいガナッシュチョコレートが入っていて、コントラストが楽しめる商品になっています。

砂糖と寒天から作られた琥珀糖の食感に、ガナッシュをかけ合わせたらおもしろいのではないかといった発想から開発が始まりました。その際に採用したのがグミの「ポイフル」のソフトコーティングという技術です。通常はグミやキャンディに使う技術をチョコレートに応用することで、琥珀糖のような食感を実現しました。

ガナッシュには「生ねり製法」を採用。板チョコと生チョコレートの間にあたる乳化しにくい水分量でありながら、チョコレートを非常に強い力で練り上げることによって安定したなめらかなガナッシュを実現しています。それにより、板チョコよりもしっとりやわらかい食感がありながら、水分活性を抑え常温長期間の保管が可能となります。また、生チョコレートよりも水分が少ないため、ぎゅっと凝縮されたカカオの濃密な香り立ちとくちどけが愉しめます。

――琥珀ガナッシュは、明治ならではの技術の結晶なんですね。

松岡 実はホワイトカカオのテリーヌ仕立てにも「生ねり製法」を採用しています。生チョコレートのような見た目ですが常温保存できますし、水分量が少ないことでまったり濃密な味わいになっています。

また、先ほどお伝えしたように、ホワイトカカオは世界的にも非常に希少なものです。一般的なカカオよりも渋みや苦みも少ないので、よりまろやかさが感じていただけるかと思います。

――今回お話を伺っただけでカカオやチョコレートへの理解が深まり、食べる楽しみが広がった気がします。

松岡 やはりこうして実際にお話をしないとなかなか理解できないですよね。

サロン・デュ・ショコラは、ただ商品を販売するだけでなく、お客さまと一対一でお話しながら驚いてもらったり、商品の価値を感じたうえで購入していただいたりできる“啓発の場”でもあります。

私たちもお客さまと直接お話できる機会はほとんどないので、ブースには基本的に明治の社員が立ち、自分たちも勉強してお客さまにご説明させていただいています。来てくださったお客さまには明治の社員とのおしゃべりを楽しみながら、チョコレートの奥深さに触れてみていただきたいですね。